![<strong>[그래픽] 정신건강정책 혁신방안 주요 내용[연합]</strong>](http://www.hmj2k.com/data/photos/20231249/art_17017665273225_3958b7.jpg)

정부가 5일 '예방에서 회복'에 이르기까지 전주기를 관리하는 방식으로 정신건강정책을 전환하겠다는 비전과 '정신건강정책 혁신방안'을 발표했다.

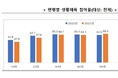

정신건강 문제를 더 이상 개인의 문제로 두지 않고 국가가 적극 관리하는 쪽으로 정책 패러다임을 바꿨다는 점에서 주목된다. 우리나라에서 우울증 환자는 이미 100만명을 넘어섰고 정신질환으로 병원을 찾는 사람은 6년 새 72% 늘어났다.

인구 10만명당 자살자 수는 25.2명(2022년 기준)으로, OECD(경제협력개발기구) 평균 10.6명(2023년 기준)의 두 배를 훌쩍 넘는다. 그러나 정작 정신과 의사는 부족하고 인프라도 취약한 후진국형이다.

정부가 수동적으로 대처하던 데서 벗어나 사전 예방과 조기 치료, 회복, 일상복귀 지원에 이르기까지 조기 개입하겠다고 밝힌 것은 평가할만하다. 2027년까지 국민 100만명에 심리상담 서비스를 지원하고 청년층 정신건강 검진주기를 기존 10년에서 2년으로 단축하는 내용 등이 혁신 방안에 포함됐다. 이를 통해 자살률을 10년 이내에 OECD 평균까지 낮춘다는 게 정부의 목표다.

동시에 지금 정책역량을 기울여야 할 시급한 과제는 중증질환자의 관리다.

조현병이나 망상장애 진단을 받고 치료받은 환자는 8명 중 1명만 지역사회에 관리되고 있다. 제때 치료를 못 받고 방치된 중증 정신질환자는 은둔형 외톨이가 될 가능성이 크고, 자신과 가족, 타인에게까지 해를 끼칠 위험이 커질 수밖에 없다. 정부도 이번 대책에서 중증 정신질환 환자가 중단 없이 지속해서 치료·관리받을 수 있도록 관련 체계를 정비하겠다고 밝혔다.

응급상황에 24시간 출동이 가능하도록 전국 17개 시도에 정신건강전문요원과 경찰관 합동 대응센터를 설치하고, 권역정신응급의료센터를 2025년까지 전국으로 확대한다는 계획이 눈에 띈다.

정부는 중증 정신질환자의 입원 여부를 결정하는 사법입원제에 대한 사회적 논의를 시작하겠다는 방침도 밝혔다.

현실적으로 중증 정신질환자 치료를 환자 본인과 가족에게 온전히 책임을 지우기는 어렵다. 사법입원제는 본인 의사와 상관없이 자·타해 위험이 큰 정신질환자의 치료 목적으로 강제 입원시킬 때 법원이나 준사법기관이 입원 여부를 결정하는 제도다.

미국 대부분 주(州)와 독일, 프랑스 등에서 이를 운영하고 있고, 영국과 호주에서는 의사와 법조인으로 구성된 정신건강심판원을 별도로 두고 강제입원 여부를 결정한다.

이와 관련해 인권침해 소지가 있다는 반대론이 나오는 반면 강제입원을 해서라도 중증 정신질환자를 치료해 사회에 복귀시키는 것이 국가의 책임이라는 찬성론도 만만치 않다.

강제입원 전 환자의 항변 기회 의무화나 재심절차 마련 등 인권침해 논란 최소화 방안 등도 거론된다.

현행 사법 시스템이 사법입원제를 소화할 인프라를 갖췄는지도 따져봐야 한다.

사법입원제는 인신 구속에 해당하는 문제인 만큼 신중히 접근해야 할 사안이지만, 사회적 공론화로 장단점을 면밀히 따져보고 보완책이나 대안을 논의해볼 필요는 있다.