![조직 상주 T세포<br>

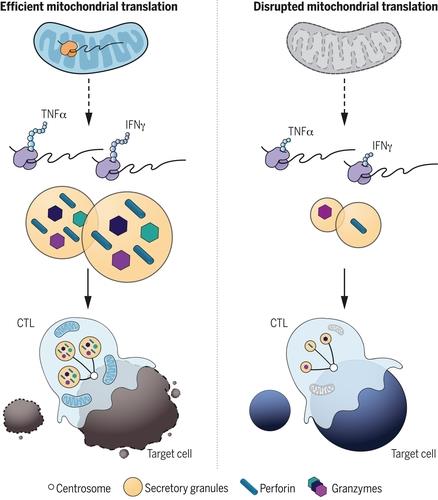

방사선치료와 화학치료를 견디고 살아남은 피부 조직 상주 T세포(자주색).<br>

이와 달리 기증자 유래 T세포(분홍색 또는 녹색) 주로 순환 혈액에서 발견된다.<br>

[독일 '라이프니츠 천연물 감염 생물학 연구소' 크리스티나 칠린슈키 교수팀, 2022년 2월 '네이처 면역학' 논문 캡처. 재판매 및 DB 금지]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20220310/art_16467458155256_9b141e.jpg)

세균이나 바이러스가 몸 안에 침입하면 이를 알아챈 수많은 면역세포가 재빨리 나서서 이들 병원체를 파괴한다.

대표적인 게 백혈구의 한 유형인 T세포다. 이런 T세포는 침입자를 식별하는 능력을 갖췄다.

백혈구의 '혈구(血球)'는 주로 혈액에 존재하는 '혈액 세포'(blood cell)란 뜻이다.

그런데 T세포에 관한 한 '혈구'라는 명칭이 오해를 부를 수도 있다는 연구 결과가 나왔다.

어떨 때 T세포는 피부 등의 조직에 몇 년간 머물면서 주변 환경에 이상적으로 적응한다는 사실이 새로이 밝혀졌다.

과학자들은 조혈모세포(혈액 줄기세포)를 이식받은 환자의 혈액과 피부 조직 샘플을 검사해 이 같은 현상을 발견했다.

또 피부 조직에 상주하는 T세포가 어떤 특성을 가졌는지도 상세히 알아냈다.

이 발견은 줄기세포 치료나 기관 이식 수술을 받은 환자의 거부 반응을 줄이는 데 큰 도움이 될 거로 보인다.

독일 '라이프니츠 천연물 감염 생물학 연구소'의 크리스티나 칠린슈키 교수팀이 수행한 이 연구 결과는 지난달 28일 저널 '사이언스 면역학'(Science Immunology)에 논문으로 실렸다.

사실 이 발견은 과학계의 오랜 믿음과 배치된다.

지금까지 T세포는 감염에 맞서 싸울 때만 잠시 조직에 머물다가 감염이 제거되면 곧바로 순환 혈액으로 돌아간다고 여겨졌다.

그런데 사실은 이와 달랐다.

T세포의 다수는 감염 조직에 장기간 머물렀고, 혈류를 타고 몸 안을 도는 T세포는 이보다 훨씬 적었다.

그동안 해 온 것처럼 혈액 샘플만 봐서는 면역력이 얼마나 강하지 잘 알 수 없다는 뜻이다.

연구팀은 동종이계(同種異系·allogeneic) 줄기세포를 이식받은 환자의 혈액 샘플을 검사했다.

화학치료나 방사선치료로 면역계가 파괴돼 기증자의 조혈모세포(blood stem cells)로 면역계를 재건한 환자를 말한다.

치료 과정에서 면역계가 손상된 백혈병 환자 등에겐 이 방법 외에 다른 치료 수단이 없다.

연구팀은 조혈모세포 이식 치료를 받고 2년 내지 3년이 지난 환자의 혈액 샘플과 피부 조직을 검사했다.

T세포의 '유전자 지문'(genetic fingerprint)을 비교해 T세포가 환자의 것인지, 아니면 조혈모세포 기증자의 것인지 확인하려는 것이었다.

여기에서 매우 흥미로운 결과가 나왔다.

피부 조직에 있던 T세포의 약 절반은 환자 본인의 것이었지만, 혈액의 T세포는 거의 다 기증자의 것이었다.

이는 조혈모세포를 이식하고도 2∼3년간 환자의 본래 T세포가 피부 조직에 살아남았다는 걸 보여준다.

하지만 이런 특징이 나타난 건 줄기세포 치료를 받은 환자의 약 4분의 1에 그쳤다.

나머지 4분의 3은 기증자의 조혈모세포에 의해 면역계가 완전히 새로운 것으로 대체됐다는 뜻이다.

이런 차이가 생기는 이유는 확실히 밝혀지지 않았다.

환자의 T세포가 피부에 살아남은 게 어떤 효과를 내는지도 지금으로선 불확실하다고 한다.

칠린슈키 교수는 "환자의 T세포가 피부 조직을 무단 점거해 기증자의 T세포가 들어가지 못하는 것 같다"라면서 "그래서 환자의 T세포가 염증을 유발하지 못한 것일 수 있다"라고 말했다.

실제로 피부 상주 T세포는 염증을 억제하는 성질을 가진 것으로 확인됐다.

그러나 연구팀은 이런 조직 상주 T세포가 여러 가지 방어 기능을 가졌을 거로 추정한다.

예컨대 피부 조직 환경에 이상적으로 적응한 T세포가 병원체 침입을 막는 피부의 '장벽 기능'을 보조할 수도 있다는 것이다.

게다가 장기 '면역 기억'의 형성에 관여하는 기억 T세포(memory T cell)가 종종 조직을 떠나 혈류에서 발견되기도 했다. 단일세포 RNA 염기서열을 분석하는 과정에서 드러난 것이다.

칠린슈키 교수는 이에 대해 "다른 기관과 커뮤니케이션 하는 데 도움이 될 수 있다"라고 말했다.

연구팀은 후속 연구의 초점을 간 이식에 맞췄다.

간 이식 조직에 남은 기증자의 T세포가 거부 반응을 막을 수 있는지 확인하기 위해서다.