![한부모 가정 [게티이미지뱅크 제공]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20250519/art_17466547042668_11a92a.jpg)

결혼에 대한 가치관과 사회적 인식이 변화하면서 미혼 상태의 출산은 전 세계적으로 증가 추세에 있다.

미국의 경우 1960년대만 해도 미혼 출산이 전체 출산의 약 5% 수준을 차지했지만, 1995년에는 35%로 증가했다.

전문가들은 국가적인 저출산 위기를 극복하려면 한부모 가정에서 태어난 아이가 건강하게 성장할 수 있는 지원책이 마련돼야 한다고 강조한다.

하지만 현실은 이런 토대가 아직 미흡한 것으로 평가된다.

특히 출산 후 1년 이내 영아의 경우 한부모 가정의 사망률이 양부모 가정보다 크게 높아 개선이 필요하다는 연구 결과가 제시됐다.

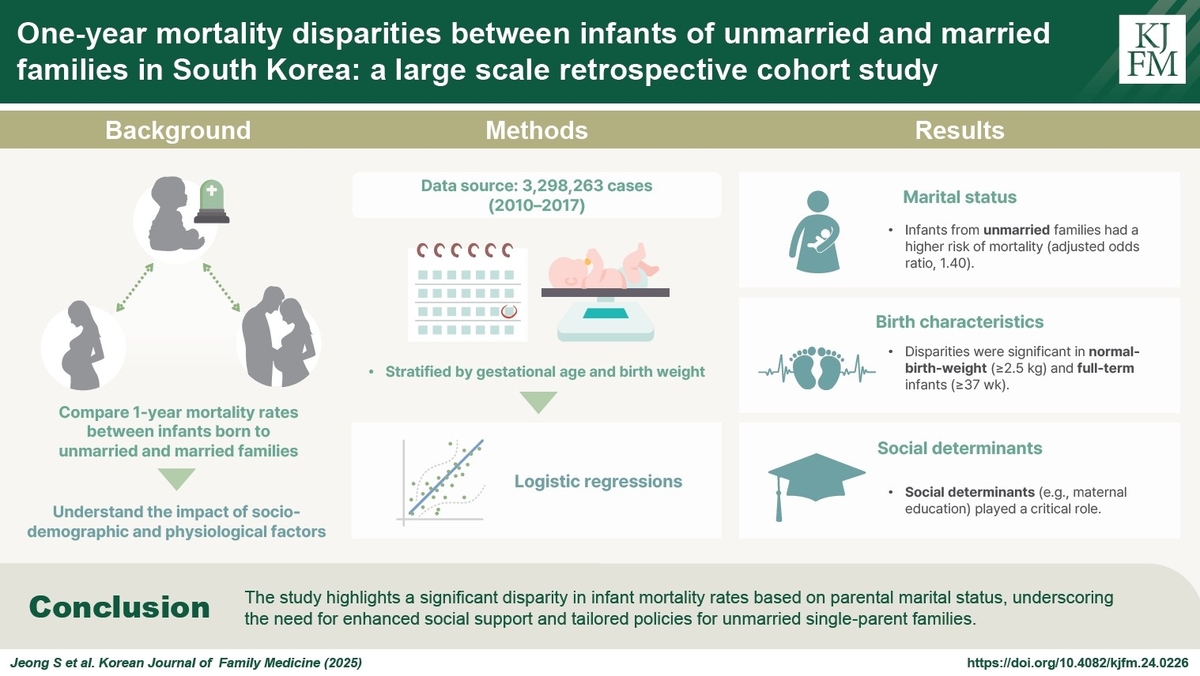

서울대병원 가정의학과 박상민 교수, 공공진료센터 정선영 전임의 공동 연구팀은 통계청에 등록된 '2010∼2017년 5세 미만 영유아 출생-사망 연계 자료'(329만8천263명)를 한부모 가정과 양부모 가정으로 나눠 출생 후 1년 내 영아사망률 차이를 분석한 결과 이같이 나타났다고 8일 밝혔다.

이 연구 결과는 대한가정의학회가 발행하는 국제학술지(KJFP) 최신호에 발표됐다.

이번 연구에서 한부모 아이의 비중은 전체의 0.2%(9천645명)였다.

한부모 가정과 양부모 가정의 출산은 여러 가지 측면에서 대비됐다.

우선 병원 밖 출산 아이의 비율은 한부모 가정이 3.16%로 양부모 가정의 1.19%보다 높았다.

대부분의 출산이 병원에서 이뤄지는 의료 시스템을 고려할 때 한부모 가정의 병원 밖 출산율이 높다는 건 한부모 가정의 의료 서비스 접근성이 그만큼 제한적임을 보여주는 대목이다.

부모의 평균 나이도 양부모 가정의 부모가 각각 34.30세, 32.07세였지만 한부모 가정은 33.09세, 29.95세로 차이를 보였다.

미성년(19세 미만) 부모의 비율은 양부모 가정이 각각 0.04%(부), 0.12%(모)에 그쳤지만, 한부모 가정은 이런 비율이 7.60%, 13.42%로 매우 높았다.

한부모 출산 가정은 아이를 키우는 데 직결되는 경제력에도 문제가 컸다.

현재 직업이 없는 부모의 비율은 양부모 가정(부 0.84%, 모 62.92%)보다 한부모 가정(부 8.16%, 모 79.20%)이 훨씬 높았다.

결과적으로 한부모 가정의 열악한 출산 환경은 출생 후 1년 이내 사망률에 더 큰 영향을 미쳤다.

출생 후 1년 이내 영아 사망률은 한 국가나 지역의 보건 복지수준, 사회경제적 수준을 종합적으로 반영하고 있어 모자 건강의 중요한 지표로 쓰인다.

사회경제적 불평등 또는 취약 계층의 건강 격차를 파악하는 데도 매우 유용하다.

연구 결과, 한부모 가정의 1년 이내 영아사망률은 출생아 1천명당 5.7명으로 양부모 가정의 영아사망률(1.7명)보다 3.35배 높았다.

이는 2013년 OECD 영아사망률(4명)에 견줘서도 1.43배 높은 수치다.

연구팀은 한부모 가정에서 정상 주수 이상으로 태어난 아이가 1년 내 사망할 위험이 양부모 가정보다 4.62배 높은 것으로 추산했다.

또한 저체중이 아닌 아이의 1년 내 사망 위험은 한부모 가정이 양부모 가정의 4.76배로 집계했다.

이는 조산이나 저체중으로 태어난 아이의 경우 고유의 생리학적 위험 요인이 사망률에 보다 큰 영향을 미치는 것과 달리 정상 주수 및 정상 체중으로 태어난 아이의 사망률에는 이보다 가족 구성의 차이가 더 큰 영향을 미치기 때문이라는 게 연구팀의 분석이다.

다만 이 같은 사망률 차이는 출생 후 1년 이상∼4년 미만에는 관찰되지 않다가 4년 이상∼5년 미만에는 다시 유의미해졌다.

박성민 교수는 "2010년대 무료 검진 및 예방접종이 확대된 이후 1∼4세까지 사망률에 유의미한 차이가 없어졌다가 아이가 큰 후 한부모 가정의 부모가 생활전선에 뛰어들면서 다시 두 그룹 사이의 사망률에 유의미한 차이가 생긴 것으로 보인다"고 설명했다.

정선영 전임의는 "1년 이내 영아 사망률에 영향을 미치는 모든 변수가 한부모 가정에서 양부모 가정보다 더 나쁜 경향을 보인다는 점에 주목해야 한다"고 강조했다.

이어 "한부모 가족에 부정적인 사회적 인식과 이로 인한 차별감, 미혼모의 낙담과 두려움, 갈수록 커지는 사회적·경제적 고립 등이 문제를 악화하는 것으로 보인다"면서 "저출산 위기 상황에서 생후 1년 이내 영아 사망률은 모자 보건의 중요한 지표인 만큼 한명의 아이라도 더 건강하게 클 수 있도록 국가 또는 지역 보건 시스템이 효율적으로 개선돼야 한다"고 말했다.