ADHD(주의력 결핍 과잉행동 장애)는 주의력이 떨어져 산만하고 충동적인 과잉 행동이 지속해서 나타나는 병이다. ADHD는 아동기에 주로 나타나지만 제대로 치료하지 않으면 청소년기와 성인기에도 증상이 남는다. 세계적으로 성인의 약 3%가 이 질환을 앓는 거로 추정된다. 특정 환경적 요인이 발병과 악화에 영향을 줄 수 있으나 유전적인 경향이 더 두드러지게 관찰된다. 특히 카테콜아민(혈압 조절 호르몬) 대사 유전자 등 몇몇 유전자가 이 질환의 발생에 관여하는 것으로 알려져 있다. 그런데 자녀의 ADHD가 유전적으로 부모의 치매와 연관돼 있다는 연구 결과가 나왔다. 자녀가 ADHD이면 부모나 조부모, 삼촌·이모 등의 치매 유병률이 높다는 게 요지다. 스웨덴 카롤린스카 의대 과학자들이 수행한 이 연구 결과는 9일(현지 시각) 국제 알츠하이머병 협회가 발행하는 저널 '알츠하이머병과 치매(Alzheimer's & Dementia)' 온라인판에 논문으로 실렸다. 논문의 제1 저자인 의료 전염병학 생물통계학과의 창러(Le Chang) 박사는 "ADHD와 치매의 연관성이 나타나는 데 관여하는 유전적, 환경적(혹은 유전적이거나 환경적인) 공통 요인의 존재를 시사하는 연

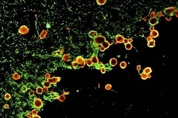

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸린 뒤 메신저리보핵산(mRNA) 백신을 접종받은 사람에게 '초인적 면역'이 생성될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 8일(현지시간) NPR에 따르면 록펠러대 연구진은 코로나19에 걸렸던 14명의 혈장을 분석해 이런 결과를 얻고 관련 논문을 '바이오아카이브'(Biorxiv)에 공개했다. 연구진은 코로나19에 걸린 뒤 mRNA 백신을 맞은 사람의 혈장이 델타와 베타를 비롯한 모든 신종 코로나바이러스 '우려 변이'는 물론 신종 코로나바이러스와 유사한 여러 살베코바이러스(Sarbecovirus)들도 중화했다고 밝혔다. 논문 공동저자인 테오도라 하치오아누 박사는 "(코로나19 감염 뒤 백신을 접종받은 사람의) 혈장 속 항체는 중증급성호흡기증후군(SARS·사스)을 일으키는 바이러스(SARS-CoV-1)도 중화했다"라면서 "이 바이러스는 20년 전 처음 등장해 신종 코로나바이러스와 매우 다르다"라고 설명했다. 항체 양이 많고 유연성도 높아 특정 바이러스의 모든 변이에 대항할 수 있는 면역을 갖춘 경우를 과학계에서는 '초인적 면역'이라고 부른다. 초인적 면역이 생성되는 원리를 밝히면 다른 팬데믹을 막는 데 큰 도움이 된다. 이번 록

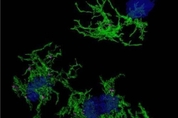

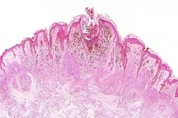

'자연 살해 세포(Natural killer cells)라고도 하는 NK세포는 특이한 면역세포다. 백혈구의 일종으로 선천 면역을 담당하는 NK세포의 주기능은 암세포나 바이러스 감염 세포 같은 비정상 세포를 찾아내 제거하는 것이다. 암세포나 바이러스 감염 세포는 표면의 'MHC 클래스 1(주조직성 복합체 1)' 단백질이 줄어드는데 NK세포는 이를 표적으로 삼아 공격한다. 이런 NK세포가 피부 상처의 치유에도 중요한 기능을 한다는 연구 결과가 나왔다. 스위스 취리히대(UZH) 해부학 연구소의 크리스티안 슈토크만 교수 연구팀이 수행한 이 연구 결과는 최근 저널 '네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 논문으로 실렸다. 9일 미국 과학진흥협회(AAAS) 사이트(www.eurekalert.org)에 공개된 논문 개요 등에 따르면 NK세포는 다른 면역세포와 끊임없이 신호를 주고받으며 이들 세포의 면역 반응을 유도한다. 이런 일을 할 때 NK세포가 분비하는 게 바로 사이토카인(cytokines)이라는 신호전달 물질이다. 이번 연구에선 NK세포가 피부의 상처 치유에 관여하는 메커니즘이 새롭게 밝혀졌다. 무엇보다 상처의 산소포화도가 중요한 변수로

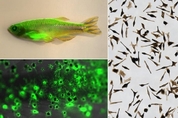

알츠하이머병이나 파킨슨병 같은 신경 퇴행 질환은 비정상 형태로 뭉친 단백질이 뇌의 뉴런(신경세포)에 침적해 생긴다. 최근 수년만 봐도, 장(腸)의 세균이 이런 질환의 발생에 중요한 역할을 한다는 연구 결과가 여러 건 나왔다. 항생제 치료로 장 세균을 거의 다 죽이면 파킨슨병 증세가 완화됐다는 생쥐 실험 결과도 보고됐다. 하지만 장 박테리아가 어떻게 이런 작용을 하는지는 거의 알려진 게 없다. 홍콩대 과학자들이 마침내 그 메커니즘을 밝혀냈다. 머리카락과 모양이 비슷한 박테리아 유래 아밀로이드 원섬유가 숙주 뇌의 신경 퇴행을 촉진한다는 게 요지다. 다시 말해, 장 박테리아가 분비하는 단백질로 만들어진 아밀로이드 원섬유가 숙주 뇌의 뉴런에 들어가 변형 단백질의 응집을 촉발한다는 것이다. 박테리아가 이런 단백질을 내놓지 못하게 차단하면 신경 퇴행 질환을 예방하는 치료도 가능할 거로 기대된다. 홍콩대 생물과학대의 정차오구(Chaogu Zheng) 조교수 연구팀이 수행한 이 연구 결과는 최근 미국 국립과학원회보(PNAS)에 논문으로 실렸다. 8일 미국 과학진흥협회(AAAS) 사이트(www.eurekalert.org)에 공개된 논문 개요 등에 따르면 정 교수팀이 실험 모

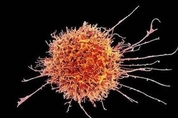

우리 몸 안엔 누구나 유전자(DNA)에 돌연변이가 생긴 수천 개의 세포가 숨어 있다. 그러나 이런 돌연변이가 실제로 암을 일으키는 경우는 극히 드물다. 암의 잠재적인 씨앗이 몸 안에 있어도 대다수는 이를 품은 채 건강하게 살아간다는 뜻이다. 왜 유전자의 돌연변이가 어떤 사람에겐 암이 되고, 어떤 사람에겐 그렇지 않을까? 미국 메모리얼 슬론 케터링(MSK) 암센터 과학자들이 의학계의 이 오랜 수수께끼를 풀어냈다. 유전자의 돌연변이를 자극해 암으로 번지게 하는, '불쏘시개' 비슷한 단백질이 따로 있었다. 이 발견으로 암과 돌연변이 유전자를 바라보는 인식의 지형이 많이 바뀔 수 있다. 아울러 접근 방식이 전혀 다른 획기적인 항암 치료법이 개발될 거라는 기대도 제기된다. MSK '암 생물학 유전학 프로그램'의 리처드 화이트 박사 연구팀이 수행한 이 연구 결과는 3일(현지 시각) 저널 '사이언스(Science)'에 논문으로 실렸다. 같은 돌연변이 유전자 세트(set)가 암을 유발하기도 하고, 그렇지 않기도 하는데 대표적 사례가 피부에 생기는 점과 흑색종(melanoma)이다. 점을 구성하는 세포는 유전적으로 비정상이며, 특히 BRAF 유전자의 돌연변이를 가진 경우가

모든 진핵생물의 유전 형질(유전자 정보)은 세포핵에 DNA 형태로 저장돼 있다. DNA의 유전정보가 실제로 쓰이려면 먼저 '전령 RNA(mRNA)'로 전사돼야 한다. 그러면 이 정보를 푸는 능력을 갖춘 리보솜이 나서 전사된 코드에 맞는 단백질을 만들어낸다. 그런데 이 기제가 돌아가는 속도가 매우 중요하다. 어찌 보면 단백질 합성 자체보다 더 중요할 수도 있다. 단백질이 올바른 형태로 접히려면 이 속도가 적절히 조절돼야 하기 때문이다. 속도 조절에 이상에 생기면 단백질에 구조적 결함이 생긴다. 이렇게 잘못 접힌 단백질은 미세한 덩어리로 뭉쳐 세포 독성을 띠거나 신경 질환의 원인 물질이 된다. 스위스 제네바대(UNIGE) 과학자들이 리보솜의 단백질 합성 속도가 어떻게 조절되는지 밝혀냈다. 이 발견은 장차 변형된 단백질이 뭉쳐서 몸에 해롭게 작용하는 걸 막는 치료법 개발의 열쇠가 될 거로 기대된다. 노인성 치매의 주원인인 알츠하이머병이나 루게릭병(ALS·근위축성 측삭 경화증) 같은 신경 퇴행 질환은 모두 잘못 접힌 단백질에서 비롯된다. 제네바대 의대의 마르티네 콜라르트(Martine Collart) 미생물학 분자의학과 교수 연구팀이 수행한 이 연구 결과는 지난달

전문가가 아닌 보통 사람은 유전자와 질병의 관계를, 전등 스위치가 켜지고 꺼지는 것과 비슷하게 생각한다. 유전자가 정상이면 질병에 걸리지 않고, 유전자에 돌연변이가 생기면 질병을 유발한다는 식이다. 하지만 항상 그렇게 단순하게 돌아가는 건 아니다. 대개 질병에 관여하는 유전자는 이른바 '티핑 포인트(tipping point)'가 서로 다르다. 이 '임계 문턱(critical threshold)'에 근접할 만큼 유전자가 발현해도 전혀 증상이 없다가 이를 넘어서는 순간 중증 질환으로 돌변하곤 한다. 일명 루게릭병(ALS·근위축성 측삭경화증)을 비롯한 여러 신경정신 질환의 증상이, 특정 마이크로 RNA(miRNA)의 미세한 발현도 변화와 연관돼 있다는 연구 결과가 나왔다. 이 발견은 유전자 발현 수위의 변화와 관련이 있는 것으로 알려진 암 등 다른 질환에도 적용될 수 있다. 미국 소크 연구소의 새뮤얼 패프(Samuel Pfaff) 신경생물학 석좌교수 연구팀이 수행한 이 연구 결과는 최근 저널 '뉴런(Neuron)'에 논문으로 실렸다. 논문의 수석저자를 맡은 패프 교수는 "뉴런(신경세포)의 유전자 조절 기제라는 측면에서 많은 사실이 새롭게 밝혀졌다"라면서 "실험 대

바이러스는 스스로 증식하는 능력이 없다. 지금의 팬데믹(대유행)을 일으킨 신종 코로나바이러스도 마찬가지다. 신종 코로나는 'RDRP(RNA 의존성 RNA 중합효소)'로 자기 RNA를 복제한 뒤 인체 세포의 리보솜을 이용해 바이러스 단백질을 만들어 증식한다. 이 과정이 끝나면 감염 세포의 세포막이 녹으면서 늘어난 바이러스가 빠져나와 다른 세포를 공격한다. 바이러스가 증식에 이용하고 빠져나간 세포는 대개 세포 내 프로그램의 유도로 죽는데 이를 '세포예정사(programmed cell death)'라고 한다. 세포 자멸사(apoptosis)나 세포 자가포식(autophagy)도 모두 이 범주에 든다. 하지만 바이러스에 감염된 세포라고 다 죽는 건 아니다. 어떤 바이러스는 감염 세포를 죽이지 않고 최대한 길게 감염 상태를 끌고 간다. 인간에게 만성 감염증을 일으키는 B형 및 C형 간염 바이러스도 그런 경우다. 지금까지 대다수 과학자는 이런 유형의 바이러스가 감염 세포 내에 항구적으로 남아 있을 거로 믿었다. 그런데 의학계의 통념으로 거의 굳어진 이 추론이 사실과 다른 것으로 밝혀졌다. 일정 기간이 지나면 간염 바이러스는, 아직 확인되지 않은 세포 메커니즘에 의해 감

혈중 콜레스테롤 수치가 만성적으로 높으면 유방암 위험이 커지는 것으로 알려져 있다. 콜레스테롤은 또 다른 대부분의 암 치료 결과가 나빠지는 것과도 관련이 있는 것으로 추정된다. 미국 듀크대 과학자들이 여기에 관여하는 메커니즘을 밝혀냈다. 유방암 세포는 전이 과정의 스트레스 내성을 키우는 데 콜레스테롤을 이용하는 것으로 나타났다. 이런 암세포는 콜레스테롤 덕분에 전이 스트레스로 인한 프로그램 세포사를 피해 살아남았다. 듀크대 의대의 도널드 P. 맥도넬 약물학·암 생물학·의학과 교수 연구팀이 수행한 이 연구 결과는 24일(현지 시각) 저널 '네이처 커뮤니케이션스'(Nature Communications)에 논문으로 실렸다. 논문의 수석저자를 맡은 맥도넬 교수는 "(원발 암에서 떨어져 나온) 암세포는 대부분 전이 과정의 심한 스트레스를 견디지 못하고 죽는다"라면서 "이런 스트레스가 유발하는 세포사 메커니즘을 이겨내는 소수의 암세포만 살아남아 전이에 성공한다"라고 설명했다. 발견의 핵심은 암세포의 이런 능력을 북돋우는 데 콜레스테롤이 필수적이라는 것이다. 연구팀은 오래전부터 높은 수치의 콜레스테롤과 에스트로겐(여성호르몬) 양성 유방암 등 부인과 암(gynecolog