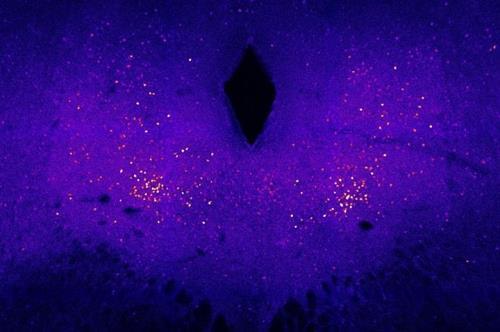

![백색지방의 뉴런<br>

백색지방은 몸 안의 쓰고 남은 칼로리를 비축한다.<br>

지방 분해에 관여하는 백색지방 뉴런은 렙틴 호르몬이 결핍했을 때 위축되지만, 호르몬이 공급되면 다시 성장한다.<br>

[미 록펠러대 분자유전학 랩 제공 / 재판매 및 DB 금지]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20201040/art_16015077408502_65cdb2.jpg)

과학자들은 지난 수십 년간 비만 위험을 높이는 것과 연관된 수백 종의 유전적 변이를 확인했다.

하지만 이런 변이들이 어떻게 비만으로 이어지는지에 대해선 아직 밝혀지지 않은 게 많다.

그런데 비만의 발생에 핵심적으로 관여하는 특정 뇌 신경세포(뉴런) 그룹을 덴마크 코펜하겐대 연구진이 밝혀냈다.

이 발견은 비만이 단순한 의지력 박약으로 생기는 문제가 아님을 입증했다는 점에서 의미가 있다고 과학자들은 말한다.

30일 온라인(www.eurekalert.org)에 올라온 논문 개요 등에 따르면 이번 연구의 최대 성과는 비만과 관련된 기억, 행동, 지각 정보 처리 등을 조절하는 뉴런 유형을 처음 확인한 것이다.

이들 뇌 영역을 더 연구하면 왜 어떤 사람은 비만에 특히 취약한지 등을 규명할 수 있을 것으로 과학자들은 기대한다.

연구팀은 두 가지 데이터 세트를 자체 개발한 컴퓨터 도구로 분석했다.

하나는 45만 명의 전장 유전체(genome-wide) 연관성 분석 데이터이고, 다른 하나는 700여 개 생쥐 세포 유형에 대한 단일 세포 RNA 시퀀싱 데이터다.

개개인의 건강 및 신체 특성과 독특한 유전체 영역을 비교한 첫 번째 데이터 분석에선, 비만한 사람들이 일정 범위의 유전자 변이를 공유할 가능성이 크다는 게 드러났다.

연구팀은 두 데이터 세트의 통합 분석을 통해 비만과 강한 연관성을 보이는 유전적 변이들이, 각각 유형이 다른 26개 뉴런(신경세포) 군에 발현하는 근동(近洞) 유전자(near genes)라는 걸 알아냈다.

익히 알려져 있다시피 뇌는 비만에 중요한 역할을 한다.

인체 내부의 에너지 저장과 음식물 섭취 등에 관한 신호뿐 아니라 음식물에 대한 시각 및 후각 정보를 함께 가공해 인체의 에너지 수요를 조절한다.

그런데 이번 연구 결과는, 감각 자극을 처리하고 음식물 섭취 행동을 지시하는 뉴런 군이 개인의 비만 위험에 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 걸 시사한다.

연구팀은 비만이 생기는 과정에서 학습과 기억이 일정한 역할을 한다는 걸 뒷받침하는 뉴런 유형도 확인했다.

페르스 교수는 "비만이 알려진 것보다 훨씬 더 복잡해, 단순히 의지력 박약의 문제로 치부할 수 없다는 걸 확인했다"라면서 "다음 목표는, 기억과 지각 신호의 통합을 조절하는 것으로 알려진 뇌 영역의 결함이 비만에 대한 취약성을 높이는 경로를 확인하는 것"이라고 말했다.