![<strong>머릿니 </strong>[질병관리청 자료사진]](http://www.hmj2k.com/data/photos/20231248/art_17015566267886_8a1a78.jpg)

국내 곳곳에서 빈대가 발견되면서 해충에 대한 공포심을 호소하는 사람들이 많아졌다.

어떤 이는 말로만 듣던 '흡혈' 빈대가 내 주변에 서식할 수 있다는 생각만으로도 몸서리쳐질 정도라고 말한다.

기생충이 거의 사라진 시대에 살다 보니 상대를 모를 때 생기는 두려움이 더욱 커진 탓이다.

그런데, 사실 기생충은 아직도 우리 주변에 꽤 남아 있다. 그중에서도 대표적인 게 과거 생활 형편이 어렵고 위생 상태가 좋지 못할 때나 있었던 것으로 생각하는 '머릿니'다.

머릿니는 다리가 6개에 날개가 없는 체외 기생충이다.

몸의 길이는 성체 기준으로 2~4㎜ 안팎이다.

사람의 머리(머리카락)에 살며 피를 빨아먹고, 발진티푸스와 참호열, 재귀열과 같은 열성 질환을 옮길 수도 있다.

또한 피부 손상에 의한 심한 가려움증과 2차 세균 감염을 일으키기도 한다.

최근에는 머릿니와 몸니가 미국 노숙자들 사이에서 세균의 일종인 '바토넬라 퀸타나'(Bartonella quintana) 감염을 매개하는 것으로 보고되기도 했다.

조사는 무작위로 3~5개 학교를 선정한 후 참빗처럼 가는 빗을 사용해 머릿니 성체와 알(서캐)을 직접 검출하는 방식이 사용됐다.

국내에서 머릿니는 1990년대 중반부터 2000년대 초만 해도 평균 10% 안팎의 감염률을 보이다가 2007∼2008년 조사에서는 평균 4.1%의 감염률을 나타냈다.

그 이후 국내 머릿니 감염률에 관한 추가 보고는 없었다.

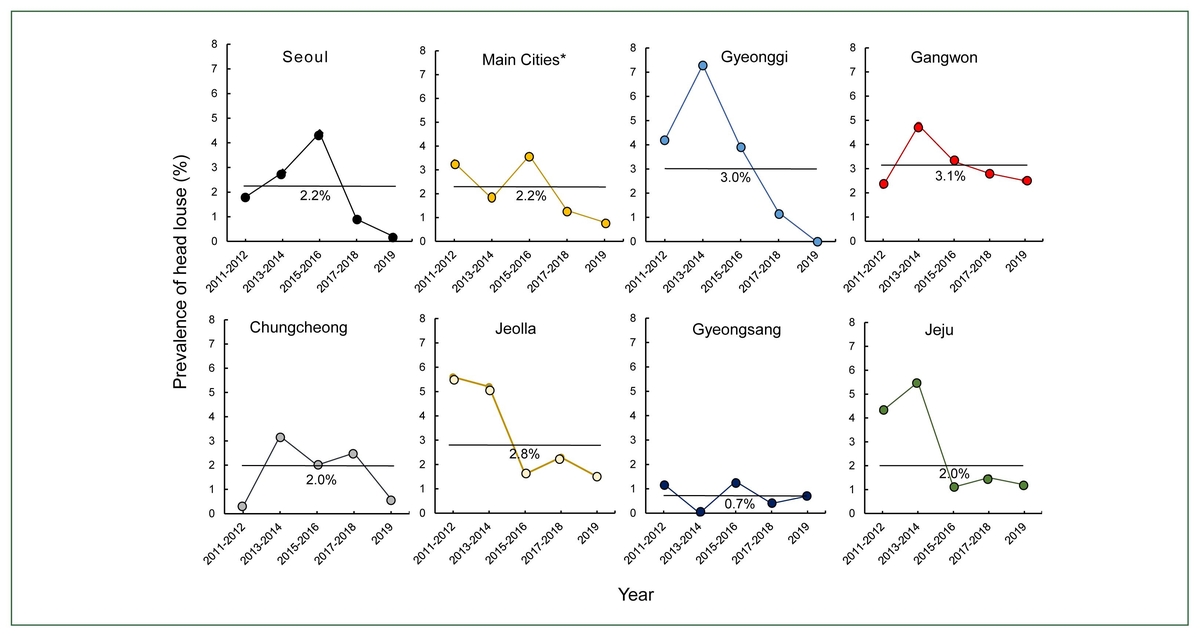

이번 연구 결과를 보면, 시기별 머릿니 감염률은 2011~2012년 2.8%에서 2019년에는 0.8%로 점차 감소 추세를 보였다. 성별로는 남아(1.4%)보다 여아(3.0%)에서 감염률이 더 높았다.

지역별로는 강원도(3.1%), 경기도(3.0%), 전라도(2.8%)의 순으로 평균 감염률이 높았으며, 경상도(0.7%)가 가장 낮았다.

서울은 남부, 서부, 동부로 나눴을 때 남부 지역의 감염률이 유독 높게 나타났다. 서울 남부지역의 9년 평균 머릿니 감염률은 4.7%로 서부(0.8%)와 동부(1.6%)보다 크게 높았다.

특히 2015~2016년에는 서울 남부 지역의 머릿니 감염률이 10.4%로 최고치를 기록했다. 다행히 2017~2019년에는 다른 지역 수준으로 유병률이 낮아졌다.

연구팀은 이와 관련 "서울 남부지역의 일시적인 감염률 피크는 당시 조사 대상 초등학교에서 소규모의 머릿니 감염이 발생한 데 따른 것으로 보이지만, 이게 외국인 이민자 자녀에게서 옮은 것인지 등에 대한 심층적인 조사는 이뤄지지 못했다"고 설명했다.

물론 이런 머릿니 감염이 국내에만 남아있는 현상은 아니다.

미국의 경우 매년 약 600만~1천200만 건의 머릿니 감염이 발생하고, 애틀랜타에서는 유치원생부터 초등학교 5학년까지를 대상으로 조사한 결과, 유병률이 5.2%(성체 1.6%, 서캐 3.6%)에 달했다는 보고가 있다.

머릿니 감염은 코로나19 팬데믹에 따른 사회적 거리 두기와 휴교, 개인위생 개선 등의 영향으로 대폭 감소한 것으로 추정된다. 국내에서는 출산율 저하에 따른 학생 수 감소도 감염률 저하에 영향을 미쳤다는 분석이다.

실제로 이스라엘과 폴란드에서는 코로나19 팬데믹 기간에 적용된 사회적 거리 두기로 머릿니에 감염된 학생 수가 크게 줄었다는 보고가 나왔다.

하지만, 이제 코로나19 팬데믹이 끝나고 해외 교류가 활발해지면서 잠잠했던 머릿니 감염이 다시 확산할 수도 있어 주의가 필요하다는 게 연구팀의 지적이다.

채종일 교수는 "우리나라의 머릿니 감염률도 다른 나라들처럼 코로나19 팬데믹의 영향을 받아 다소 떨어졌겠지만, 해외 여행객이나 이민자 등의 증가로 인한 감염 우려가 있는 만큼 여전히 주의가 필요하다"면서 "무엇보다 머릿니 감염 예방을 위해서는 아이들에게 외출 후 머리를 꼭 감는 습관을 길들이는 게 바람직하다"고 말했다.